Славная госпожа Пуговица

Славная госпожа ПуговицаДавняя и неизменная часть истории костюма - пуговица - это и "скромная статистка", и яркая деталь на страницах многих произведений художественной литературы, отражающая не только веяния моды, но и социальное положение, вкус, воспитание.

В Европе первые пуговицы появились в IV веке до н.э. у греческих воинов. Видимо, возникла нужда в чем-то, чем можно было (кроме булавок) скреплять части одежды.

Кожаные ремни на их "униформе" застегивались спереди на несколько металлических пуговиц на ножке. Среди археологических находок древнегреческого искусства с IV века до н.э. по I век н.э. попадаются пуговицы из золота.

Кожаные ремни на их "униформе" застегивались спереди на несколько металлических пуговиц на ножке. Среди археологических находок древнегреческого искусства с IV века до н.э. по I век н.э. попадаются пуговицы из золота.Древние греки умели точно и основательно придумывать всяческим предметам и явлениям названия, которым суждено было сохраниться по сей день. Для пуговицы тоже существовало какое-то слово, но русский язык оно миновало. Слово "пуговица" попало на Русь с Востока, пришло оно из древнеиндийского языка и буквально означает "ком, куча, масса". До русских модников пуговица, которую тогда называли "пугвицой", "докатилась" в конце XV - начале XVI века.

Пуговичный бал

Пуговицы, словно призраки, кочевали по перепутьям европейской моды начиная с конца XIII века, исчезая на несколько веков, пока XVII век, с его рационализмом и легким отношением к новациям, не вспомнил о пуговицах как о случайно забытом и удобном изобретении. В XVIII столетии, которое и без того бурлило блеском шелков, пеной кружев и игрой бриллиантов, состоялся их парадный выход. Сотни мануфактур и отдельных мастеров во многих странах, в большинстве своем в Париже, шили, монтировали, вытачивали, штамповали, гранили и вырезали пуговицы. Наряду с великолепными образцами из золота, серебра и драгоценных камней начали появляться обтяжные пуговицы, которым предстояло стать преобладающими в следующем столетии. Их изготовляли в тон одежде, обтягивая деревянную или костяную пуговицу на ножке. Пуговицы со сквозными отверстиями вошли в моду много позже.

Пуговицы, словно призраки, кочевали по перепутьям европейской моды начиная с конца XIII века, исчезая на несколько веков, пока XVII век, с его рационализмом и легким отношением к новациям, не вспомнил о пуговицах как о случайно забытом и удобном изобретении. В XVIII столетии, которое и без того бурлило блеском шелков, пеной кружев и игрой бриллиантов, состоялся их парадный выход. Сотни мануфактур и отдельных мастеров во многих странах, в большинстве своем в Париже, шили, монтировали, вытачивали, штамповали, гранили и вырезали пуговицы. Наряду с великолепными образцами из золота, серебра и драгоценных камней начали появляться обтяжные пуговицы, которым предстояло стать преобладающими в следующем столетии. Их изготовляли в тон одежде, обтягивая деревянную или костяную пуговицу на ножке. Пуговицы со сквозными отверстиями вошли в моду много позже.Особое место занимают позументные пуговицы. Их шили из золотых или серебряных нитей, но чаще из мишурных (хлопковую или льняную нить обкручивали золотой или серебряной фольгой). Подобные пуговички имели форму бутонов шиповника. Ими (как и металлическими той же формы и цвета) украшали русские сарафаны. Яркие ткани, золотая дорожка пуговок являли собой картину красочного народного костюма. XVIII век обогатил художественные ремесла Европы вышивками шелковой гладью и появлением белоснежного фарфора. Все модные сюжеты - букеты, гирлянды, рокайль, цветы и птицы ловко и изящно умещались на поверхности пуговиц в виде безупречных стежков или миниатюр. Пуговицы с такими картинками были естественным звеном в нарядной веренице украшений аристократии.

Способность пуговиц концентрировать на себе внимание, выполняя не только функцию застежек, создавала особый композиционный элемент в костюме. Это прежде всего отметили ювелиры, изготовлявшие для парадных туалетов, преимущественно мужских, пуговицы очень высокой стоимости, используя дорогие камни и сложные техники.

Способность пуговиц концентрировать на себе внимание, выполняя не только функцию застежек, создавала особый композиционный элемент в костюме. Это прежде всего отметили ювелиры, изготовлявшие для парадных туалетов, преимущественно мужских, пуговицы очень высокой стоимости, используя дорогие камни и сложные техники.В центре скандала

В первые десятилетия XIX века на рубашках и жилетах щеголей начали переливаться всевозможными цветами пуговицы из "простых" (по тем временам) камней - коралла, аметиста, сердолика, горного хрусталя, граната. Началось увлечение жилетами. Их носили по 2-3 сразу, так, чтобы один был виден из-под другого. К ним пришивали мелкие, разные по форме и цвету пуговицы из самоцветов. Получалась очень веселая, искрящаяся затея.

В женскую моду пуговицы входили значительно медленнее. Причины коренились в прихотях моделей платьев, в общественной нравственности, которая отвергала застежки спереди, тем более подчеркнутые пуговицами.

Споры обострились, когда в конце XIX века мода ввела в женский гардероб юбку и блузку. Немецкий историк Э.Фукс называл блузку "нравственным лицемерием". Он писал о блузке:

Споры обострились, когда в конце XIX века мода ввела в женский гардероб юбку и блузку. Немецкий историк Э.Фукс называл блузку "нравственным лицемерием". Он писал о блузке:"...Она решила тайну полуодетости... Теперь мужчина мог совершенно беспрепятственно делать всякие для него столь интересные... наблюдения. Блузка застегивается на спине, так что при всем желании, даже со стороны дамы, ничего не поделаешь". Упреки женщинам, что они выглядят "чересчур эротично", возымели свое действие - застежки вплоть до начала 1920-х годов в большинстве своем были сзади. Обилие мелких пуговок, обтяжных и прочих видов, - отличительная особенность тех лет. Так из женского костюма стали исчезать шнуровки, тесемки и значительно поубавились крючки.

В начале XX столетия придумали металлическую кнопку, которую часто прикрывали снаружи декоративной пуговицей. Решающей причиной появления все новых по форме, цвету, рисунку и величине пуговиц была невиданная до той поры быстрота смены моды. Виды пуговиц стали зависеть от способов механизации и усовершенствования всевозможных приспособлений для их изготовления. Появилась машинная печать. Изменились материалы. В начале XX столетия были изобретены пластические массы, успешно заменившие ценную природную кость, черепаховый панцирь, рог.

Пуговица, будучи существенной деталью одежды - женской, мужской, детской, униформенной, - соответствовала эстетическим претензиям общества и социальному заказу. Если представить себе производство пуговиц в виде некоей планеты, то значительную ее часть будут занимать пуговицы для военных мундиров и форменных костюмов. Такие изделия изготавливались в основном из металла, для их производства всегда применялся штамп с той или иной символикой. Именно этот вид пуговичного "моря" является наиболее познавательным, очень точно увязанным с историческими событиями и государственным устройством разных стран. Их датировка всегда помогала историкам и искусствоведам не только в изучении костюма, но и в определении судеб многих известных людей, чьи портреты или фотографии сохранились до нашего времени. Зная место службы военного человека или государственного чиновника, можно по архивным документам установить его имя, а затем и некоторые периоды его жизни.

Пуговица, будучи существенной деталью одежды - женской, мужской, детской, униформенной, - соответствовала эстетическим претензиям общества и социальному заказу. Если представить себе производство пуговиц в виде некоей планеты, то значительную ее часть будут занимать пуговицы для военных мундиров и форменных костюмов. Такие изделия изготавливались в основном из металла, для их производства всегда применялся штамп с той или иной символикой. Именно этот вид пуговичного "моря" является наиболее познавательным, очень точно увязанным с историческими событиями и государственным устройством разных стран. Их датировка всегда помогала историкам и искусствоведам не только в изучении костюма, но и в определении судеб многих известных людей, чьи портреты или фотографии сохранились до нашего времени. Зная место службы военного человека или государственного чиновника, можно по архивным документам установить его имя, а затем и некоторые периоды его жизни.Вечные спутники

Дешевые материалы, ставшие в XX веке основными для производства пуговиц, открыли новую сторону давнего ремесла по изготовлению имитаций из стекла и металла. Такие пуговицы уже сто лет прекрасно сосуществуют с образцами рукотворными, имеющими художественное значение, и с таким видом застежек, которые хоть и были в большом ходу не так давно, ныне почти забыты, - это запонки: ими скрепляли манжеты и воротнички на мужских рубашках. Не случайно во многих домах есть заветные коробочки, полные пуговиц. Их привлекательный вид вызывает детское чувство игрового азарта.

Дешевые материалы, ставшие в XX веке основными для производства пуговиц, открыли новую сторону давнего ремесла по изготовлению имитаций из стекла и металла. Такие пуговицы уже сто лет прекрасно сосуществуют с образцами рукотворными, имеющими художественное значение, и с таким видом застежек, которые хоть и были в большом ходу не так давно, ныне почти забыты, - это запонки: ими скрепляли манжеты и воротнички на мужских рубашках. Не случайно во многих домах есть заветные коробочки, полные пуговиц. Их привлекательный вид вызывает детское чувство игрового азарта.В советской моде 1930-1960-х годов пуговицам отводилось очень важное место. Объяснялось это ограниченной возможностью шить новую одежду. В основном люди переделывали и комбинировали старые вещи. Особенно это касалось женской и детской одежды. Поэтому оставшиеся от лучших времен пуговицы, перешиваемые с изношенной одежды на новую, вносили ноту элегантности, символизируя преемственность с ушедшей культурой шитья, которая через случайно сохранившиеся вещи витала над скудным советским бытом. Очень популярны были крупные перламутровые пуговицы различной конфигурации белого и серо-голубого цвета, которые перешивали сначала на летние легкие пальто из чесучи (в конце 1930-х годов), а потом - на платья и костюмы из самых разных тканей. Появление в конце 1950-х годов в магазинах больших городов пестрых и блестящих пуговиц из Восточной Германии и Чехословакии вызвало восторг, ведь отечественные пуговицы были темных тонов и незатейливого рисунка. За красивыми чешскими пуговицами буквально охотились, их покупали впрок, поскольку ежегодные смены моды практически не касались большинства людей.

История маленьких приспособлений для скрепления деталей костюма - это занимательный рассказ о выдумке, мастерстве, фантазии портных и прочих мастеров. В самой природе пуговиц есть какая-то искорка, вызов, способность организовать костюм, подчиняя его единому стилю. Многие художественные направления не пренебрегли пуговицами, оставив нам прекрасные свидетельства творческого вдохновения их создателей.

Марина Колева

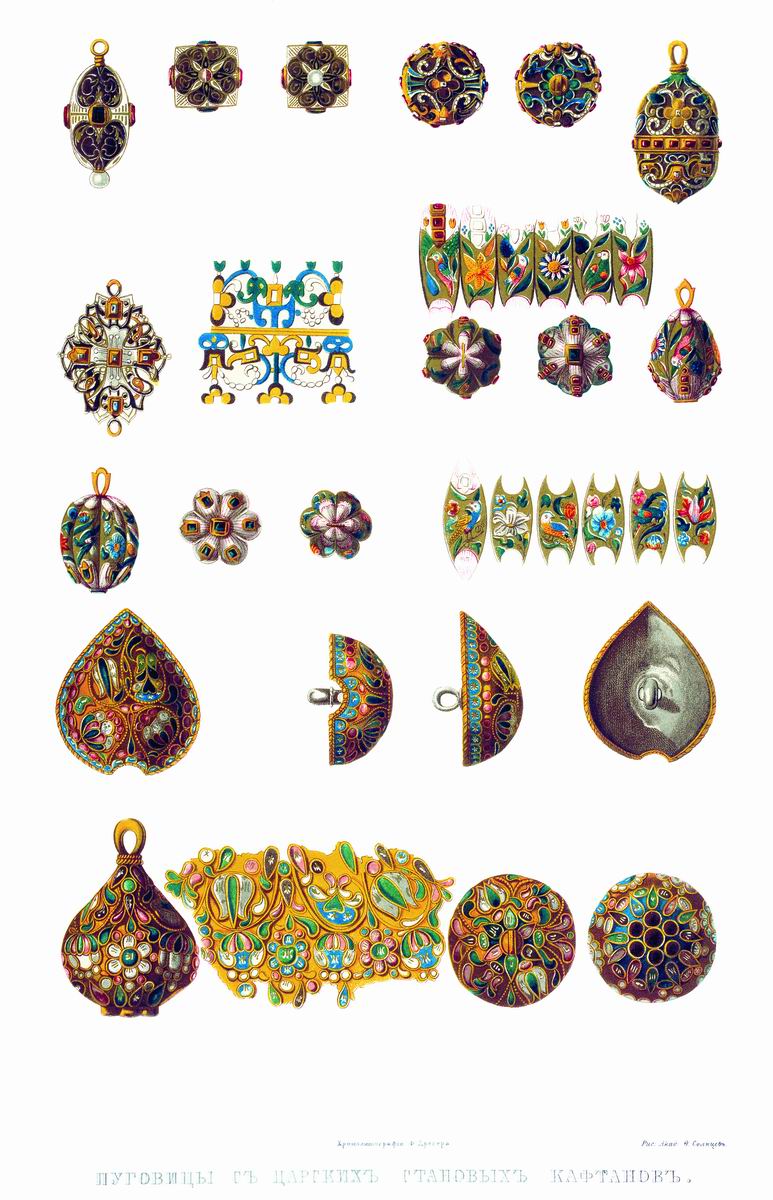

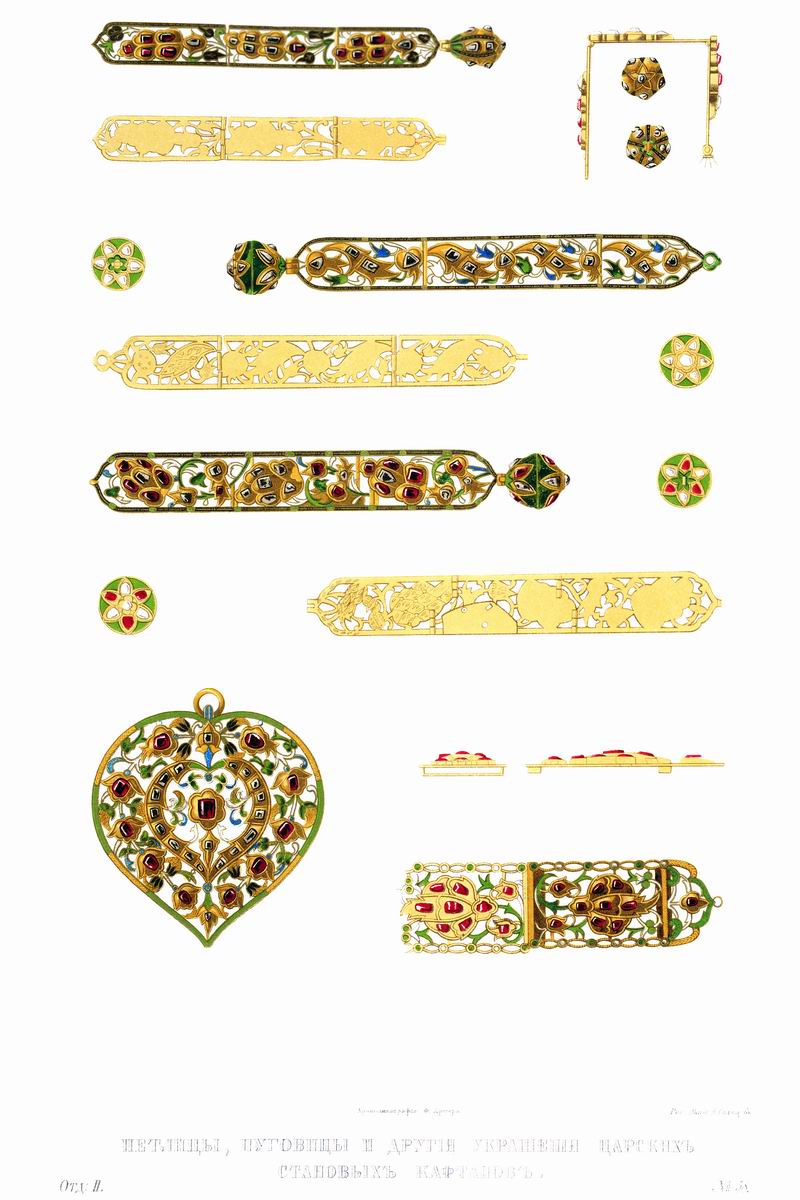

Петлицы, пуговицы и другие украшения царских платьев и становых кафтанов

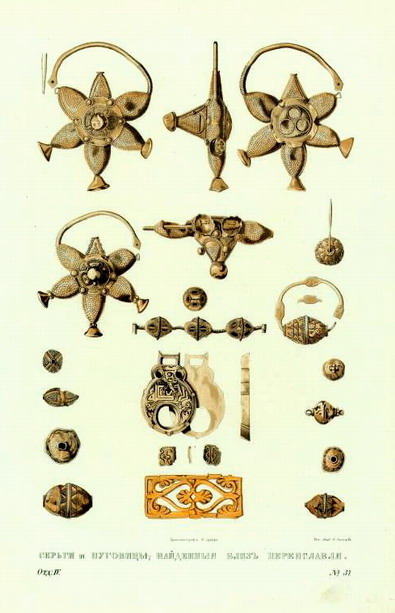

Рисунки академика Ф. Г. Солнцева из книги "Древности Российского государства"

(дополнительный источник иллюстраций: http://john-petrov.livejournal.com/1138239.html)

Пуговицы для Чиновника

Среди многочисленных источников изучения истории русского общества есть один мало известный и чрезвычайно интересный: гербовые пуговицы. По ним можно, например, определить, к какому ведомству принадлежал носивший их чиновник, в какие годы он служил и в каких чинах. При Николае I почти все должностные лица империи, начиная со сторожа, имели пуговицы определенного типа.

Среди многочисленных источников изучения истории русского общества есть один мало известный и чрезвычайно интересный: гербовые пуговицы. По ним можно, например, определить, к какому ведомству принадлежал носивший их чиновник, в какие годы он служил и в каких чинах. При Николае I почти все должностные лица империи, начиная со сторожа, имели пуговицы определенного типа.

Особая тема – губернские пуговицы, предназначенные для многочисленных чиновников российских губерний. Впервые они были введены в 1 784 году, когда дворяне и губернские чиновники стали носить мундиры и пуговицы конкретного цвета. А в начале XIX века появились пуговицы даже с гербами губерний, официально введенные 1 декабря 1831 года.

784 году, когда дворяне и губернские чиновники стали носить мундиры и пуговицы конкретного цвета. А в начале XIX века появились пуговицы даже с гербами губерний, официально введенные 1 декабря 1831 года.

Самарская губерния была образована 1 января 1851 года, а губернский герб утвержден  лишь 27 лет спустя, в 1878 году. Поэтому вначале самарские чиновники носили пуговицы с изображением городского герба. Одну из них мы можем увидеть в коллекции жителя Самары В. В. Грищенко, насчитывающей свыше 500 пуговиц.

лишь 27 лет спустя, в 1878 году. Поэтому вначале самарские чиновники носили пуговицы с изображением городского герба. Одну из них мы можем увидеть в коллекции жителя Самары В. В. Грищенко, насчитывающей свыше 500 пуговиц.

Это цельноштампованная красавица из меди, слегка выпуклая, позолоченная, диаметром 22 мм.  Ее обрамляет невысокий бортик, обозначавший с 1858 года принадлежность к гражданскому ведомству. Форма пуговицы характерна для 40-х – начала 60-х годов XIX века. Поле покрыто горизонтальными полосами, графически изображающими в геральдике синий (голубой) цвет. В центре аверса пуговицы – в щите французского типа – герб губернского города Самары, утвержденный 8 июня 1851 года. На траве стоит белая дикая коза, смотрящая вправо (влево от зрителя). Поле герба также заштриховано продольными полосами, наверху императорская корона, внизу – надпись «Самарской». Пуговица была изготовлена петербургским мастером Юнкиным.

Ее обрамляет невысокий бортик, обозначавший с 1858 года принадлежность к гражданскому ведомству. Форма пуговицы характерна для 40-х – начала 60-х годов XIX века. Поле покрыто горизонтальными полосами, графически изображающими в геральдике синий (голубой) цвет. В центре аверса пуговицы – в щите французского типа – герб губернского города Самары, утвержденный 8 июня 1851 года. На траве стоит белая дикая коза, смотрящая вправо (влево от зрителя). Поле герба также заштриховано продольными полосами, наверху императорская корона, внизу – надпись «Самарской». Пуговица была изготовлена петербургским мастером Юнкиным.

Еще один экземпляр из коллекции В. В. Грищенко относится приблизительно к концу 60-х – началу 70-х годов и являет собой своеобразный переходный тип. В конце 1850-х годов управляющий Гербовым отделением Департамента геральдии барон Б. В. Кёне решил пересмотреть российские гербы и привести их в соответствие с правилами западноевропейской геральдики. Все изображения, кроме щитодержателей, должны были смотреть только вправо (влево от зрителя), а «земля», или опора, фигур из гербов убирались.

Еще один экземпляр из коллекции В. В. Грищенко относится приблизительно к концу 60-х – началу 70-х годов и являет собой своеобразный переходный тип. В конце 1850-х годов управляющий Гербовым отделением Департамента геральдии барон Б. В. Кёне решил пересмотреть российские гербы и привести их в соответствие с правилами западноевропейской геральдики. Все изображения, кроме щитодержателей, должны были смотреть только вправо (влево от зрителя), а «земля», или опора, фигур из гербов убирались.

Процесс геральдического реформирования затянулся на долгие годы и был прерван революцией 1917 года. Хотя до 1878 года самарского губернского герба не существовало, самарские чиновники, безусловно, знали о переменах в изображении гербов, и, в частности, им, конечно, было известно, что губернские гербы обрамлялись венками.  Венки должны были быть из дубовых ветвей, обвитых андреевской лентой. Однако последнему обстоятельству первое время, видимо, не придавалось особого значения – как на местах, так и в столичных мастерских, где изготовляли пуговицы для мундиров.

Венки должны были быть из дубовых ветвей, обвитых андреевской лентой. Однако последнему обстоятельству первое время, видимо, не придавалось особого значения – как на местах, так и в столичных мастерских, где изготовляли пуговицы для мундиров.

В результате получился довольно любопытный симбиоз. На пуговице изображен все тот же городской герб (коза на траве), но в обрамлении условного растительного орнамента без ленты. Внизу на узкой ленте надпись «Самарской». Пуговица

В результате получился довольно любопытный симбиоз. На пуговице изображен все тот же городской герб (коза на траве), но в обрамлении условного растительного орнамента без ленты. Внизу на узкой ленте надпись «Самарской». Пуговица  имеет уже большую выпуклость, ее фон зернистый. Она также позолочена. Интересен реверс: фамилия изготовителей – братьев Бух – и сортность (первый) вместе с двумя маленькими орлами выбиты не в центре, а на ободке миниатюрного изделия.

имеет уже большую выпуклость, ее фон зернистый. Она также позолочена. Интересен реверс: фамилия изготовителей – братьев Бух – и сортность (первый) вместе с двумя маленькими орлами выбиты не в центре, а на ободке миниатюрного изделия.

Несколько пуговиц из этой коллекции изготовлены в конце XIX – начале XX века. Они позолоченные, очень выпуклые по форме, с высоким бортиком. На них изображен уже губернский герб – дикий козел, смотрящий вправо. Поле пуговицы гладкое, а поле щита пересекают горизонтальные полосы, его окружает

Несколько пуговиц из этой коллекции изготовлены в конце XIX – начале XX века. Они позолоченные, очень выпуклые по форме, с высоким бортиком. На них изображен уже губернский герб – дикий козел, смотрящий вправо. Поле пуговицы гладкое, а поле щита пересекают горизонтальные полосы, его окружает  венок из дубовых ветвей, перевитых андреевской лентой. Над щитом французского типа – императорская корона, внизу на ленте надпись «Самарской».

венок из дубовых ветвей, перевитых андреевской лентой. Над щитом французского типа – императорская корона, внизу на ленте надпись «Самарской».

Один из экземпляров изготовлен на фабрике З. Табиева в Петербурге, другой – на столичном предприятии братьев Бух, а остальные – на знаменитой пуговичной фабрике Авксентия Игнатовича Копейкина. Открытая в Петербурге в 1860 году, она располагалась на улице Лиговской, 42 и просуществовала до 1917 года. Все пуговицы промаркированы 1-м сортом, одна из выпущенных А. И. Копейкиным – сборная, с накладным гербом.

Один из экземпляров изготовлен на фабрике З. Табиева в Петербурге, другой – на столичном предприятии братьев Бух, а остальные – на знаменитой пуговичной фабрике Авксентия Игнатовича Копейкина. Открытая в Петербурге в 1860 году, она располагалась на улице Лиговской, 42 и просуществовала до 1917 года. Все пуговицы промаркированы 1-м сортом, одна из выпущенных А. И. Копейкиным – сборная, с накладным гербом.

Кроме мундирных пуговиц, имевших устоявшийся размер, существовали варианты меньшего диаметра (около 12 мм) для ношения на лацканах. Носить гербовые пуговицы могли не все чиновники, а только дворяне и те, кто достиг VIII класса Табели о рангах, дававшего право на потомственное дворянство.

Пуговицы были своеобразной визитной карточкой и военного, и гражданского чиновника. Они вместе с другими атрибутами формировали понятие чести мундира. Стоит сказать, что даже в Советском Союзе ведомственные мундирные пуговицы были распространены достаточно широко. Так, на пуговицах Министерства путей сообщения изображались молоток и разводной ключ, в горнодобывающей промышленности – молот и кайло, в таможне – два скрещенных кадуцея, в гражданской авиации – пропеллер с крыльями...

Изучая дореволюционный опыт, хочется вернуть в нашу жизнь многое из того, что было разработано и внедрено нашими предками. Разве это плохо – возродить символику, которая вызывала гордость за принадлежность к своей корпорации, к своему ведомству? Было бы логичным восстановить и систему губернских пуговиц. Они бы способствовали формированию имиджа губернии и укреплению регионального патриотизма.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

Фото Славы САМОЙЛОВА

Царская пуговица

UPD:

Все картинки собраны из открытых источников сети и могут быть найдены в ответ на запросы: "пуговицы" "пуговицы для чиновников", "чиновничьи пуговицы", "царские пуговицы", "древние пуговицы" и так далее"